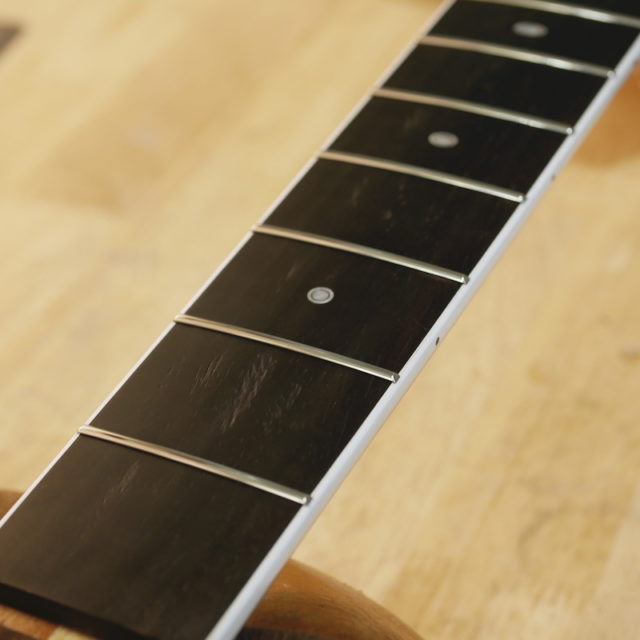

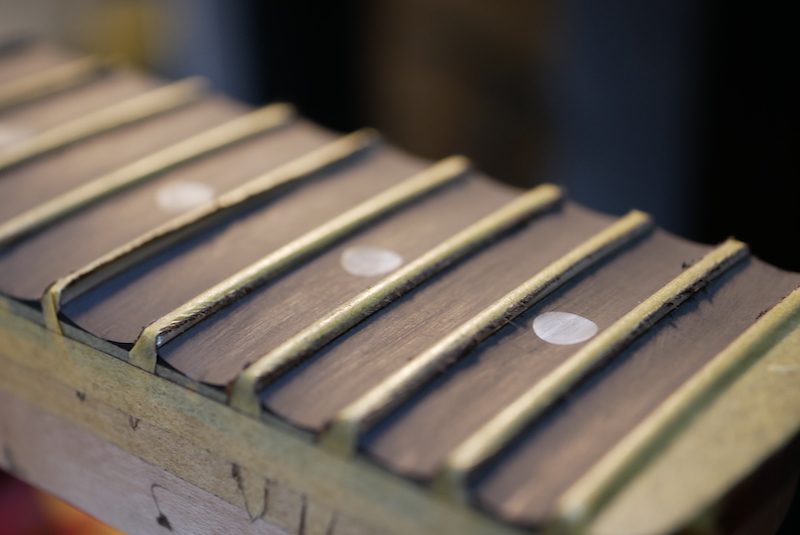

フレット

アコースティックギターのフレット交換です。

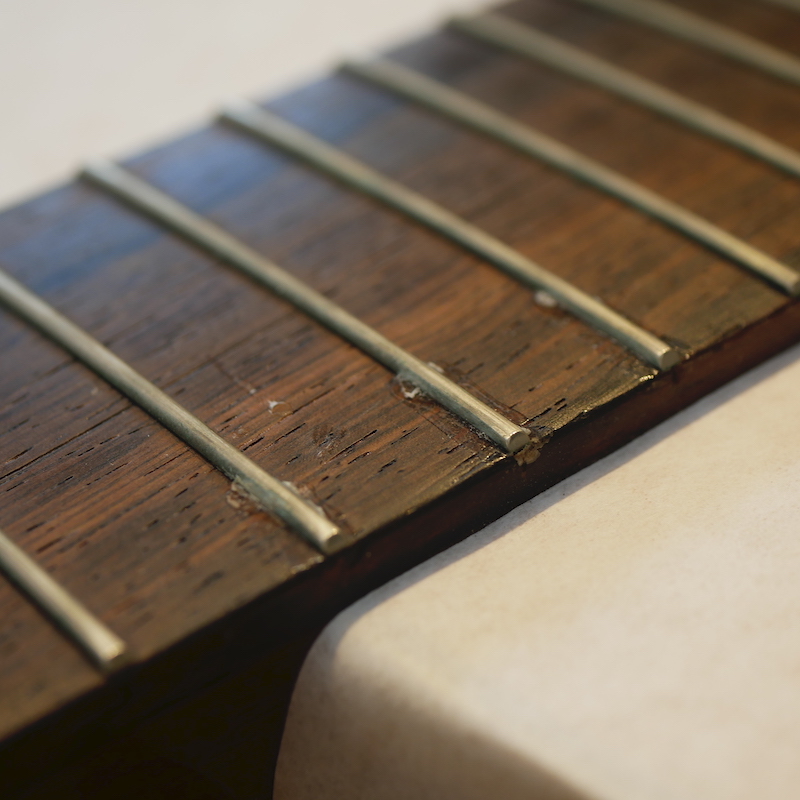

随所に使われているハカランダが美しいSAKATA GUITARS B-35B をお預かりしました。

見るからにハードに弾き込まれているギターです。今回も関西方面でツアーを行った帰りに、小田原の当店にわざわざ立ち寄って頂きました。

フレット浮きもあり、瞬間接着剤で応急処置を行ったそうですがまだ音づまりがあり気になっているそうです。今回はフリーダムのステンレスフレット<SPEEDY>に交換しました。

ステンレスフレットは音質を気にされる方も多いですが、音の立ち上がりが早くビブラートやチョーキングの滑らかさは格別。音のきらびやかさが上がり、アコギにもとてもいい印象です。

また、とても強く押さえる方やハードに使われる方には、非常に良い状態を長くキープできるのでおすすめです。

アコギのフレット修理、2本まとめてお預かりしました。

S.yairi YD-306 と Martin HD-28

ともにローフレット3本を交換し、すり合わせをおこないました。

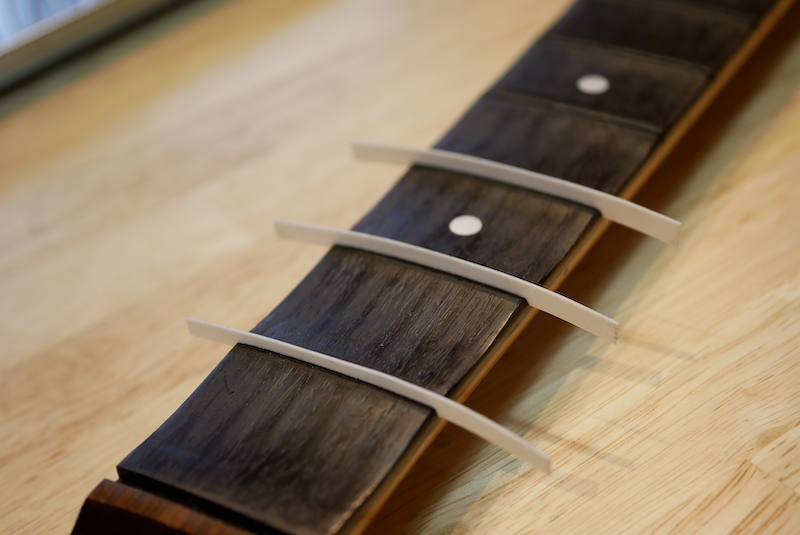

フレット部分交換する際、なかなかジャストサイズのフレットもありません。指板調整もできないので、できるだけ流通しているフレットから近いサイズを選びすり合せで帳尻をあわせます。

フレットタングの長さもフレットサイズごとに違うので、バインディングのないフレットタングの見えるタイプはちょっとそこも気にして選んでます。

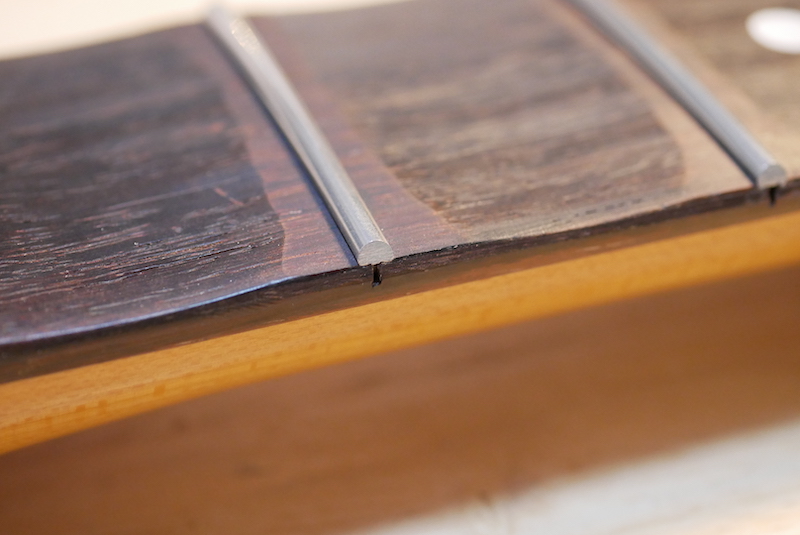

バインディングの巻いてある方はフレットエッジがかなり引っ込んでいて、通常通りの手順でやると合わせることができないので、先にエッジを作ってから打ち込みました。(写真がないが)

HD-28はTUSQナットは摩耗で低くなりビビリが出てたので、牛骨で製作。Martinのこのタイプのナットは非常に整形が面倒です。材も一回り大きいものが必要です。

そして完成。個人的にこのまHD-28の音はツボだったなぁ。

当店もオープンから半年ですが、このオーナー様もオープンした頃から何度もご依頼頂いています。毎回違うギターが来るので、一体何本所有されているのでしょうか。このあとも別件のギター2本、入れ替わりでご依頼頂いてます。 美味しい差し入れまで頂いてなんとお礼をしたらよいやら。お仕事で返せるように頑張って行きます。ごちそうさまでした〜。

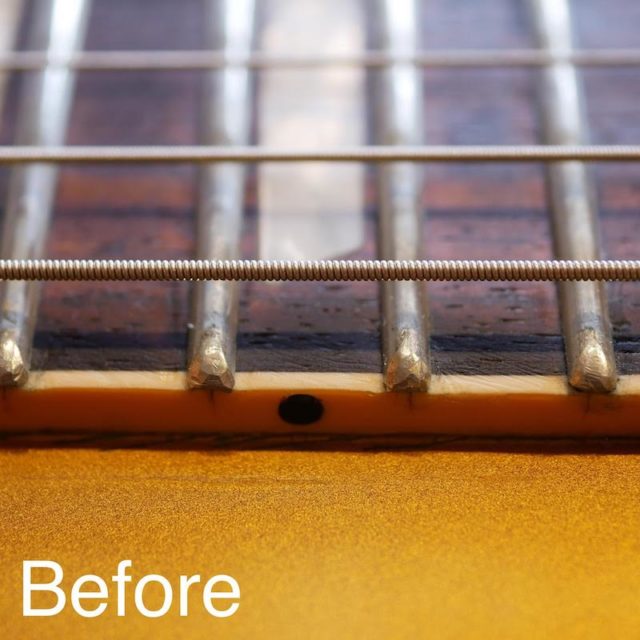

ここまで粗悪なフレット交換は初めて見ました。

北海道のお客様のご依頼です。以前よりお付き合いのあるお客様からのご紹介です。とある工房に依頼されたという1万円フレット交換。SNSでは非常に反響がありました。それだけショッキングな内容であり、多くの人に届いたのだと思います。

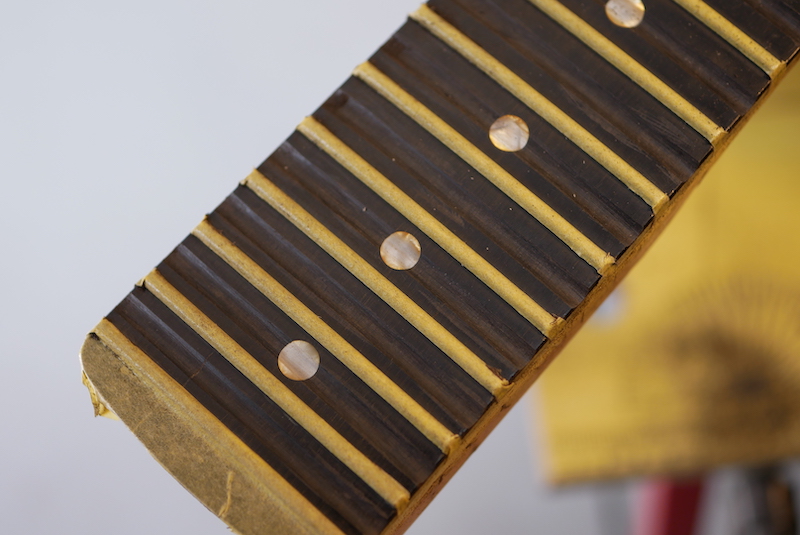

まずはフレット交換を終えたばかりという、こちらの写真を御覧ください。

絶句。

まず、この状態で良しとしお客様に納品。SNSにも堂々と作業写真を掲載。つまり、この状態がどうなのか全く判断ができていないということです。恐ろしい。いや怖すぎる。

この工房の人はSNSではフォロワーも非常に多い方ですので、今後も依頼される方はどうしてもいるでしょう。

ギターをいじらない、弾かない人でも、この状態の酷さがわかるのではないでしょうか。誰の目にもわかるほどの状態でした。SNS上では、素人の自分のほうが上手いという声がちらほら。こう思わせてはプロの仕事じゃないでしょう。なによりこれをお金を払って大切なギターを預け、受け取ったオーナー様の気持ちを考えると許せません。

見た目だけではなく、精度も低すぎてオーナー様の狙ったセッティングどころか、標準的なセッティングにもできませんでした。

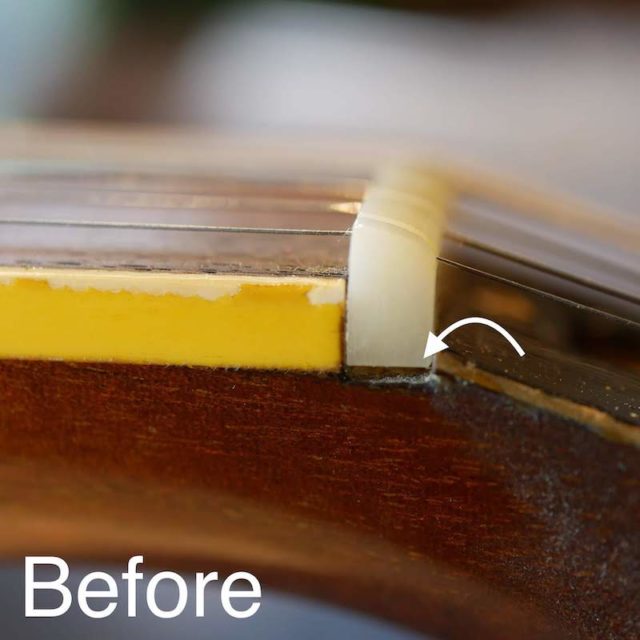

フレットの打ち込みは浮きが見てわかるほど全体に渡り、すり合わせしてあるにも関わらずガタガタで、音づまりする箇所がある。ここができてなきゃフレット交換の意味ない。フレットタングはオーバーバインディングのために切り欠きますが、異常なほど切ってます。そりゃ端の浮きが避けられないでしょう。フレット溝には多量のカスが詰まっており、これも相まってフレットがきちんと打ち込まれなかったのでしょう。

指板やバインディングは、許容されないほどの傷。フレットエッジは丸めようとしたのでしょうが、いびつ。技術的にできなければ、丸めないという選択はできたはずです。

ナットはきちんと処理せず、隙間の空いた状態で接着。これは、技術の問題なのか?技術者の技量以前にちゃんと仕事をしようとすればこんなことにはならない。ナット溝もとても高い。ナットは技術者の力量が見れるところでもありますが、もちろんそんなレベルではありませんでした。

リペアマンの考えや方法、技術力や精度はそれぞれです。しかし、今回のこれはそれ以前の話で、最低限のことをやろうとしていないし、できていない。

あまり他人のリペアを批判はしたくありません。修理する際の状況はまちまちで、それがその時のベストだった事もあるでしょう。しかしフレット交換ともなれば、しっかり腰を据えて作業することになるはずです。いや、たとえ急いでもこんな仕事はしませんが。

1万円フレット交換。金額の問題ではありません。

1万円フレット交換、大いに結構です。しかし、もっと誇りを持って仕事をしてほしいものです。この技術であれば、他人のギターはいじらず自分のギターを趣味でいじるにとどめて欲しい。

フレット交換はリペアの中でも多い依頼ですが、知識と経験、技術を要するリペアです。工賃も高額になりますが、それにも理由があるわけです。

多くのリペアマンのみなさん誇りを持って仕事をしています。素晴らしい先輩方の技術をネットで拝見させてもらっています。その中にこのような方がいることは本当に残念です。

この仕事は机一つと、道具が少しあれば誰でも始められてしまいます。難しいことですが、依頼される場合は上記のことも踏まえて慎重に選んでください。

なんだか長文になってしまいましたが、

切り替えて、改めてフレット交換をやり直ししていきます。フレットは交換した際と同じ、Jescar ニッケルシルバーです。

指板の傷も修正できるところは行い、指板調整。フレットエッジはオーナー様に伺い球面仕上げ。私は球体仕上げは必須とは考えていませんがお好みです。弦高は低めのセッティングに合わせて、ナットの溝切り整形。

お預かりしたときの状態と比べるまでもなく、弾きやすくなりました。とりあえず、一安心です。

フレット交換を終えたギターの美しさ。いつかどこかでフレット交換を依頼されたとき、この感動をぜひ味わって欲しいです。

この件を踏まえて、誠実に仕事をしていこうと改めて思います。

アコギのローフレットの凹みのため、フレットの部分打ち替えを行いました。

札幌にいたときにもこのギターは一度弦アースの取り付けを行うためにお預かりしていますが、あれからも随分弾き込まれていることがわかります。

弾き語りの方など特に消耗するローフレット。このまますり合わせでは、フレットの高さがなくなってしまいますのでローフレットだけ交換を行います。

全く同じフレットも意外とないため、できるだけ近いサイズのフレットに交換しすり合わせで合わせます。

元のTUSQのナットも溝が低くなっているので、交換のご依頼。今回は無漂白の牛骨で製作。

すぐに使用予定もあるようでしたので、パーツが揃ったらすぐに仕上げました。

アコギのフレットの部分打ち替えは最近非常に多いご依頼です。もしご自身のギターで気になることがあればお見積りだけでもご相談くださいませ。

たまに頂くご依頼に、キレイにしてくださいというものがあります。

そんnあご依頼の一つがこちら。

ご覧の通り、ホコリがべったりと全体を覆っています。ナットはなぜか紛失。配線周りはどうやら全く問題はなさそうです。弾けるようにとのご依頼なので、問題箇所を見積もって行きます。

このようなご依頼は、特別な方法があるわけでもなく地道に隅々までキレイに掃除していくだけであります。

フレット部分に浮きや凹みがあり、まずはそこを直していきます。

部分的に数本のフレットを打ち替えて、全体のすり合わせを行いました。

ナットも取り付けし、整形。無漂白の牛骨ナット。

弦を張り、全体の調整を行います。そして、完成。

フレット以外は特に大きな問題箇所もなく、無事再生しました。まだまだ引いてあげれるギターです。

随分長くしまってあった楽器の再生なども、ご相談ください。予算に合わせてちょうどよくお直し致します。

PRS CUSTOM24のフレットをスレンレスに打ち替えしました。

ありがたいことに当サイトのフレット交換の記事を見てくだり、遠方からご来店いただきました。

今回のフレット交換は、修理ではなくカスタマイズです。フレットを弾きなれた細めで高いステンレスフレットに交換のご希望です。

以前にも他のギターに打ち替えているというものと同じJESCARのステンレスフレットを使用しました。

フレットサイドは高めのフレットなので立たせ気味にしてあります。

ナットはフレットが高くなり溝の高さが足りないため、純正の交換用ナットに交換。

すでに溝切り済みですので、ナットの面出しを行ったあと底面を削って適正な高さにします。

とてもよくできたナットで、各弦のバランスも問題なく溝は微調整ですみました。

削った面は、ナットに混ざったブラスの粉がキラキラします。

フレットの修理でお困りでしたら、ぜひご相談くださいませ。

仕上がりに自信があります。納期もご相談いただければ、ご要望にお答えできるよう努めます。

今回はカスタマイズです。

1ピックアップのギターにフロントピックアップのザグリを増設。トグルスイッチのザグリも追加します。ブリッジもバータイプのものから、T.O.Mとテイルピースに変更します。

目指すのは、ジョンレノンのカスタムされたLes Paul Junior

また、今回はお客様が自身でカスタマイズするお手伝いという感じです。見ての通りすでに塗装が剥がされており、こちらで木工加工を終えたら、オーナー様が塗装をして仕上げる予定です。なので、完成品は拝めません。

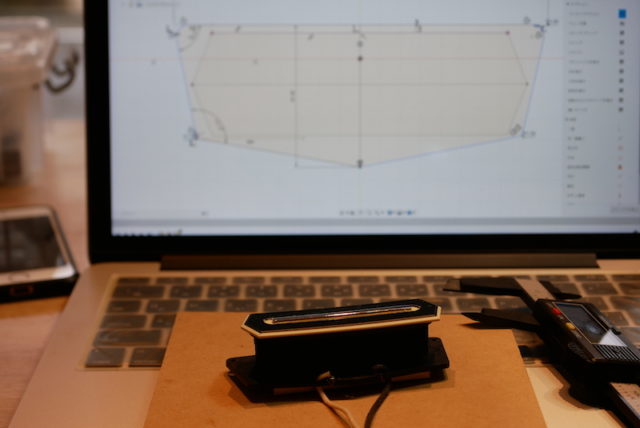

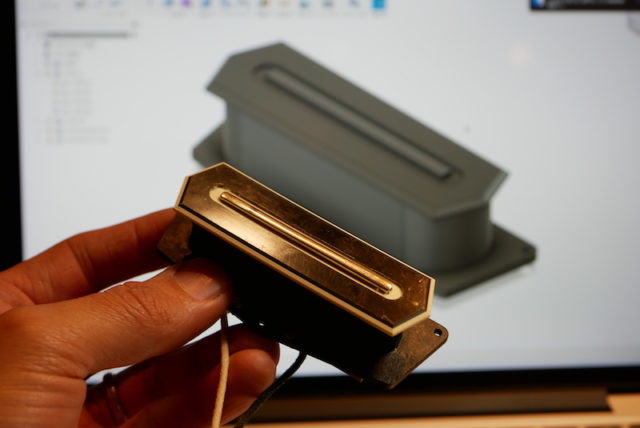

フロントピックアップ

フロントに載せるピックアップは、このモデルの特徴とも言えるチャーリー・クリスチャンピックアップ。バーポールピースのちょっと大きめなシングルコイルピックアップです。本家は、アーチドトップ用のピックアップを使っているようです。今回持ち込みのピックアップはテレキャスタータイプ。

ピックガードにぶら下げてマウントするタイプですね。できれば、ザグリは隙間なくしたいとのご希望。

ザグリはどうするか考えながら、ピックアップをまずは採寸して図面を作ります。

本家も意識しつつ、ボディバックからピックアップを止めるようにザグリました。裏パネルの大きさはちょっと大きめにしてみました。

トグルスイッチの位置は、レスポールの位置より少しずれた位置に開けます。このギターはLes Paul Juniorのボディ形状のちょっと変形なので、参考程度に写真を拡大して合わせました。

ピックガードも加工したら、ピックアップも早速取り付けてみました。結構いい感じです。

ブリッジ取り付け穴加工

配線穴を開けます。フロントピックアップまで届く長いドリルを使い、フロントピックアップザグリとコントロールを直接つなげます。狙い通りの位置に貫通。柔らかめのきなので、苦はありませんでした。

ブリッジはジョンレノンのものも埋めたあとが確認できます。

ブリッジに合わせて、鉄工ドリルを木工様に加工します。まだ開業2ヶ月。使っていないドリルは研げていません。都度加工する感じです。

ブリッジの位置は精度が求められます。センターやオクターブチューニングの合う位置に正確に開けます。弦アースの穴も忘れずに開けておきます。オーナー様が弦アースを入れ忘れてスタットを打たないことを切に願います。

完成!

改造のお手伝いも大歓迎です。自分でできなそうなところだけ加工してもらいたいなど、ご相談くださいませ。

今回はPRSのフレット交換です。

ローズネック、キルトメイプルトップ、カッコいい。

打ち換え希望なのはステンレスです。できるだけフレットサイズを変えたくないとのご希望でしたので、Jescarの中から近いサイズをチョイス。

早速、フレットを抜いて行きます。PRSはフレットに接着剤を使っているので、抜くときは指板を傷めない様に一層慎重にします。いつもどおり半田ごてで熱しながら抜きます。

指板調整。ネックの状態は非常に良かったですが、多少修正は必要なようです。15フレット付近は少し凹んでます。

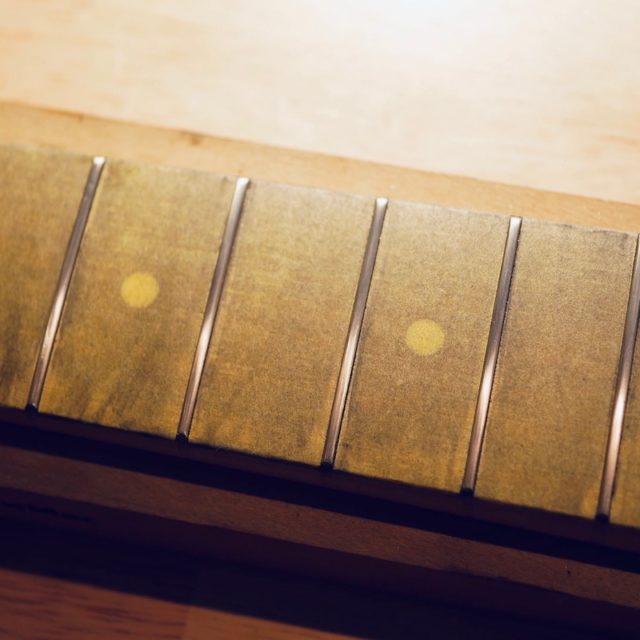

指板Rとストレートをしっかりと出して、傷を細かくして指板調整を終えます。

何本かフレット交換が重なっていたためか、写真がありませんがフレットを打ち終わりフレットサイドを処理します。今回はPRSの元の状態に近いように加工します。

フレットのすり合わせ。すり合わせはごくわずかですが、最終的な精度を出します。

フレットにバフを掛けて完成。今回はナットはそのまま交換せずに行けそうでしたので交換はなしです。

すり合わせやフレット交換など、フレットの周りの不具合などあればお気軽にご雑談ください。

前回投稿のステンレス交換したスキャロップのストラトの続きです。

ナットにブラス(真鍮)を使います。

先程までステンレスでしたからね。ブラスなんて全然柔らかいです。厚みを削って合わせ底面のRに合わせてナットを加工。しっかりと面で密着するように加工します。

サイドもピッタリと幅を合わせます。はみ出ているのはNGだと思います。まだ引っ込んでる方が気になりません。

溝を切り、磨き上げたら完成です。いいですねえ、ブラスの輝き。これが腐食しないいい方法はないのでしょうか。まあ、くすんで楽器に馴染んだ姿も良いのですがね。

改造箇所はまだまだあります。

お次はネックジョイント。

3点止めから4点止めに変更のご依頼。穴位置が合わないので、埋めて開け直します。

ネック、ボディともにネジ穴を埋め開け直しました。

マイクロティルトもプレート下からひょっこり見えます。偶然ですが、調整もできますね。

次はペグ。

もとのパーツは見ていませんが、ナット止めタイプだったのでしょう。これをGotohのクルーソンタイプのマグナムロック、ポストの高さも変えられるH.A.P.M.を取りつけ。

ここで問題がブッシュです。コンバージョンブッシュという大きなサイズのペグもありますが、大きくても10.5ミリ。しかし、このギターのペグ穴は10.5ミリから10.6ミリくらいあります。一般的なものより大分大きいです。

見積り時は埋めて開け直す方法でお預りしましたが、見つけました!

探したらあるもんですね。コンバージョンブッシュのサイズは10.8ミリ。しかも内径が6ミリ。マグナムロックにピッタリのサイズです。

マグナムロックのポストはクルーソンや、SD91のノーマルとポストのサイズが違います。普通は1/4”サイズですね。僅かな差ですが、ブッシュに入れるとかなりゆるく感じます。

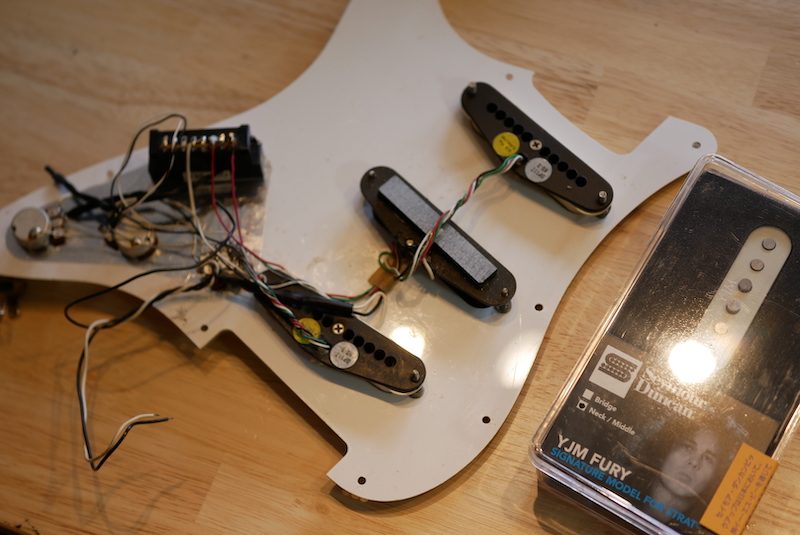

最後に配線をします。

ザグリに導電塗料を塗り、シールディングをします。

ピックアップをフロントにSeymour Duncan YJM。もとのフロントをセンターに持って来て新旧YJMが混合です。大分系統が違うピックアップになっているので、出力や出音はあまり合いませんね。

ポットやジャックも新しいものと交換。レバースイッチもこの後チェックで壊れていたので交換。銅箔シートを貼り、全体をザグリをふたするようにシールディングします。

その他、ブリッジのブロックをスチールに交換、サドルとスプリングはRaw Vintageのものに交換しました。

フルカスタマイズを依頼して頂くと、細部まで手を入れさせて頂けるので腕がなりますね。

改造のお見積りなどお気軽にご雑談くださいませ。

ステンレスフレットに交換のご依頼です。

すでにお客様がばらした状態での持ち込みでした。ご依頼はフレット交換、ブラスナット、ほかいろいろフル組み込み改造です。

話はそれますが、どこでも聞くリペアあるあるです。このギターを預かったときもまたスキャロップ!と思いました。そう、なぜかリペアの仕事をしていると、同じ修理が自然と集まります。

SNSのにアップしたりする以前に依頼が重なったり、続いたりします。もちろん、SNSの影響もあるかもしれません。でも確実になんだか不思議なことが起こります。ほんとに珍しい修理が立て続けに来たりとか。まあ、それはそれで作業性など、こちらとしてはいいことなのですが。なんの因果が働くのでしょうか。

戻りますが、こちらのスキャロップされたストラトのフレットを交換します。

Jesarというメーカーのステンレスフレットに交換。ジャンボサイズ。

ステンレスフレットについてはいろいろ他で解説もあると思うので割愛しますが、錆びない、硬い、減らない、弦の滑りがよくスムーズなどです。

工賃として硬いので少し作業性が悪いので、ちょっとだけ工賃を上乗せしています。

体感でステンレスとニッケルシルバーを比べると、ニッケルシルバーがほんとに柔らかく感じます。ステンレスは切るだけで一苦労といった感じです。

喰い切りの鋭くしたもので、抜くのではなく持ち上げてとります。ローズやメイプルなら接着されていなければ、ほとんどチップせずに抜けます。

どうでも良いですが、このフレット抜きニッパーは高校生のときに買いました。自分のギターをフレット交換したんですよ。

湿らしたウエスにコテを当ててフレットで潰れた溝も少しでも膨らまします。まあ、気休め程度ですが。

ガラス板でしっかりならして、溝周りに接着剤を流します。そのままにしておくと、指板調整しているときに、何箇所か気が付かないうちにチップしてどっか行く。

指板調整。フレット交換するようなタイミングですと、新品の状態からネックの状態も変化していますので、指板上でまっすぐになるように修正していきます。ジョイント部分が起きていたり、僅かなねじれなど、この状態で修正できればもう安定しているでしょうから、長く良い状態で使えます。

指板調整もしながら、スキャロップも確認。ポジションごとにアールが崩れています。ポジションマーク付近だけ山形に残っていたり、逆に指板アールが緩かったりガタガタでした。

お客様からも依頼頂き、後ほどスキャロップもしっかり修正をします。

指板調整が終わったら、溝の調整をします。ここがフレット交換で一番大事だと思います。しっかりやっておかないと、フレットがちゃんと入りません。

溝の深さ、幅を全フレットしっかり確認。

フレットごとに、タングの長さが違うので毎回余ったフレットのタングを削って溝の確認に使っています。

フレットのタングの端はそのまま打つ場合と、端を予めカットする場合とありますが、今回はカット。

ここでもステンレスの硬さが効きます。指がしびれます。

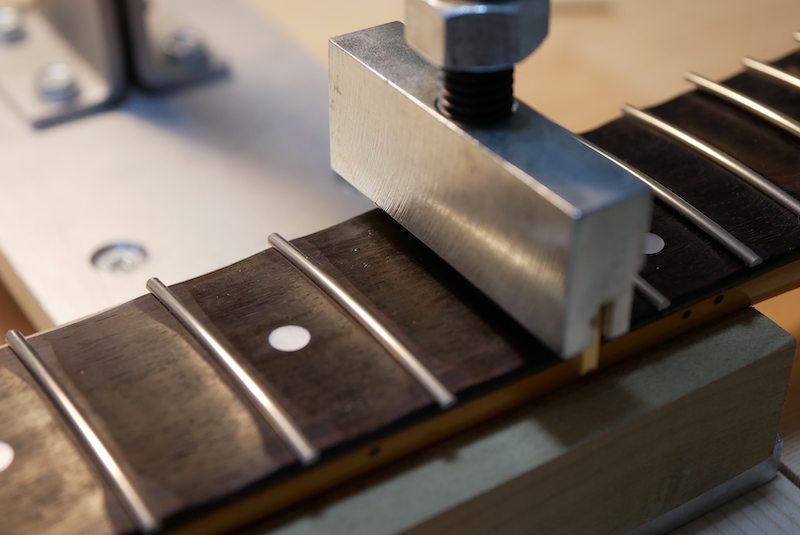

プレスで打ち込み。一本一本確実に。

鉄ヤスリで削ります。ここまでくれば、ステンレスの苦労は一段落と思います。

スキャロップの再整形終わり。見た目もスッキリ洗練されました。

フレットサイドをあらかた削ったら、サイドを仕上げていきます。

ストラトキャスターはブリッジの弦間ピッチが広く、1,6弦がネックのかなり端を通ってます。なので、フレットサイドが寝ていると弦落ちしやすくなります。

今回ジャンボフレットに交換するので、ここは結構注意です。フレットの高さがある分、低いものと同じ角度でフレットサイドを削るとフレットの頂点の幅が低いものよりさらに狭くなります。するとより弦落ちのリスクが高まります。

なので、できるだけフレットサイドは立てて仕上げます。ですが、立てるとやはり引っかかる感じがあり痛いのです。なのでフレットの角を落として痛くないよう丁寧に仕上げていくのです。

フレットサイドを磨き仕上げ終わったら、最後すり合わせをして行きます。

指板調整もしてあるので、ほとんどすり合わせも必要なないくらいにはなっていますが、人間が打つので多少誤差が出ますし、より精度を高めるために必要な工程です。弦高をより下げるためには、フレット上で円錐にする必要もあります。

フレットの傷を取り、バフを掛けて磨かれたフレット。

これにてフレット交換は完了です。

エレキギターの修理やカスタマイズの中でも高額な部類のこの修理。きちんとしたところに依頼をされることをおすすめします。

お問い合わせはこちら

スキャロップ加工をご依頼いただきました。

12フレット以降をスキャロップする指定です。しかも、2本まとめて!

しかも、前職ESP製ジョージ・リンチモデル。幾度と製品の制作に携わり目にしてきたギターです。でもKAMIKAZEの方は仕様の古いモデルなので、お初です。PURPLE TIGERは事故でネックを新しく交換をしたそうで、そういえば一度しかなかった事なのでなんだか覚えがあります。

やり方はそれぞれでしょうが、私は先に真ん中を削って深さを決めます。

完成の9割くらいの深さだと思います。一定の幅に削れば、自然と指板アールと同じになります。

この時点でポジションマークも問題ありませんので、そのまま進みます。

ここからは心を無にして、ひたすら削っていきました。マスクはしていますが、顔は真っ黒になってしまいました。

指板アールを崩さないように削ります。まあ、崩そうと思ってもなかなか崩れませんが。

この写真の時点だとちょっと端が削りきれていませんね。先に削った真ん中が残っています。

で、いきなり完成してしまう。

ヤスリの番手を上げて磨いて行くのですが、どんどんエボニー指板の削り粉も細かくなり手は真っ黒。

こうなって来るとカメラを持つのも躊躇してしまうわけです。

こだわりポイントとしては、できるだけフレットの際までスキャロップ加工しています。ジャンボフレットですし、残っている必要もありませんし。

私個人はスキャロップ加工のギターを弾くのは苦手ですが、加工するのは好きです。

そういえば前の職場にスキャロップがとにかく好きな先輩がいましたね。熱く語っていました。学生時代にはボディにまでスキャロップを施したとか。【どういうこと?)

スキャロップ加工に興味がある方はぜひお問い合わせくださいませ。